Il capitalismo della creatività

Chi si occupa professionalmente di dare forma a opere creative dovrebbe cautelare con molta attenzione i suoi diritti d’autore, cosa che spesso i fumettisti non fanno. Sbagliano perché le così dette “royalty” rappresentano un’importante fonte di reddito e probabilmente la loro pensione. Il diritto d'autore e il copyright sono due concetti fondamentali nella tutela delle opere dell'ingegno, spesso utilizzati in modo intercambiabile, ma con significative differenze a seconda del contesto giuridico in cui vengono applicati.

Cos'è il Diritto d'Autore?

Il diritto d'autore è un insieme di norme che tutelano le opere dell'ingegno di carattere creativo, garantendo all'autore diritti esclusivi sulla loro riproduzione, distribuzione e modificazione. In molti paesi, tra cui l'Italia e gli stati membri dell'Unione Europea, il diritto d'autore nasce automaticamente con la creazione dell'opera, senza necessità di registrazione formale.

Il diritto d'autore si suddivide in due categorie principali:

-

Diritti morali: sono inalienabili e proteggono il legame tra l'autore e l'opera, garantendogli il diritto di essere riconosciuto come autore e di opporsi a modifiche che ne danneggino l'integrità. Questo riconoscimento viene anche chiamato “paternità” dell’opera.

-

Diritti patrimoniali: conferiscono all'autore il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l'opera per un periodo determinato (generalmente per tutta la durata della sua vita e agli eredi fino a 70 anni dopo la sua morte). Dopo tale lasso di tempo l’opera entra nel dominio pubblico.

Cos'è il Copyright?

Il copyright, tipico del sistema giuridico anglosassone, ha un approccio più orientato alla protezione economica dell'opera piuttosto che alla tutela dell'autore in quanto tale. Il termine "copyright" significa letteralmente "diritto di copia", evidenziando il focus sulla riproduzione e distribuzione dell'opera.

A differenza del diritto d'autore europeo, il copyright è spesso associato a un sistema di registrazione, particolarmente negli Stati Uniti, dove la registrazione presso l'ufficio preposto (U.S. Copyright Office) fornisce una protezione più forte e facilita eventuali azioni legali contro violazioni.

Principali Differenze tra diritto d'autore e copyright

-

Protezione automatica vs. registrazione: il diritto d'autore europeo nasce automaticamente con la creazione dell'opera, mentre il copyright, pur essendo automatico, richiede spesso registrazione per una tutela più efficace.

-

Enfasi sui diritti morali: il diritto d'autore riconosce i diritti morali dell'autore in modo più ampio rispetto al copyright anglosassone, che è più orientato alla protezione economica dell'opera.

-

Durata della protezione: in entrambi i sistemi, la protezione dura in genere per tutta la vita dell'autore più 50-70 anni, ma con variazioni a seconda della legislazione specifica.

Di un’opera godono anche gli eredi

Come dicevamo sopra il diritto d'autore prevede che anche gli eredi di chi ha prodotto un'opera possano godere dei proventi da essa derivati. La legislazione cambia leggermente da paese a paese ma, fondamentalmente, almeno in occidente, tale diritto è riconosciuto.

In Europa gli eredi di un autore godono degli eventuali guadagni derivati dalla commercializzazione di un’opera per settanta anni dopo la morte del loro parente creativo. In Cina, Canada e Nuova Zelanda i periodo è ridotto a cinquanta anni. Negli stati Uniti invece nel 1998, su pressione della Disney e di altre grandi major, è entrato in vigore il Copyright Term Extension Act, che estende la durata del diritto d’autore per tutte le opere pubblicate tra il 1923 e il 1977, portandola da 75 a 95 anni. La legislazione in questo caso diviene più complicata legandosi alla data di edizione o di pubblicazione di un'opera.

A parte queste differenze, scaduto tale termine (la data di morte dell’autore o la data della prima pubblicazione) le idee, i concetti, la storia o i personaggi di un'opera d'ingegno diventano di pubblico dominio e possono essere utilizzate da chiunque. Sono molti i celebri personaggi entrati nel pubblico dominio: Braccio di Ferro; Buck Rogers; Bilbolbul e molti altri. Sherlock Holmes ad esempio. In realtà già da quasi una ventina di anni le sue storie sarebbero dovute essere liberamente utilizzabili, ma l'ingerenza degli eredi di Conan Doyle (morto nel 1.930) che, grazie al lavoro dei loro avvocati, interpretavano in maniera estensiva la normativa statunitense sul copyright, ha scoraggiato autori e produttori terzi a usare la figura del celebre detective. Nel 2025 però varie piattaforme televisive (ad esempio CBS, Discovery, Amazon) proporranno delle serie incentrate sulle avventure dell'indagatore e del suo fido aiutante Dott. Watson.

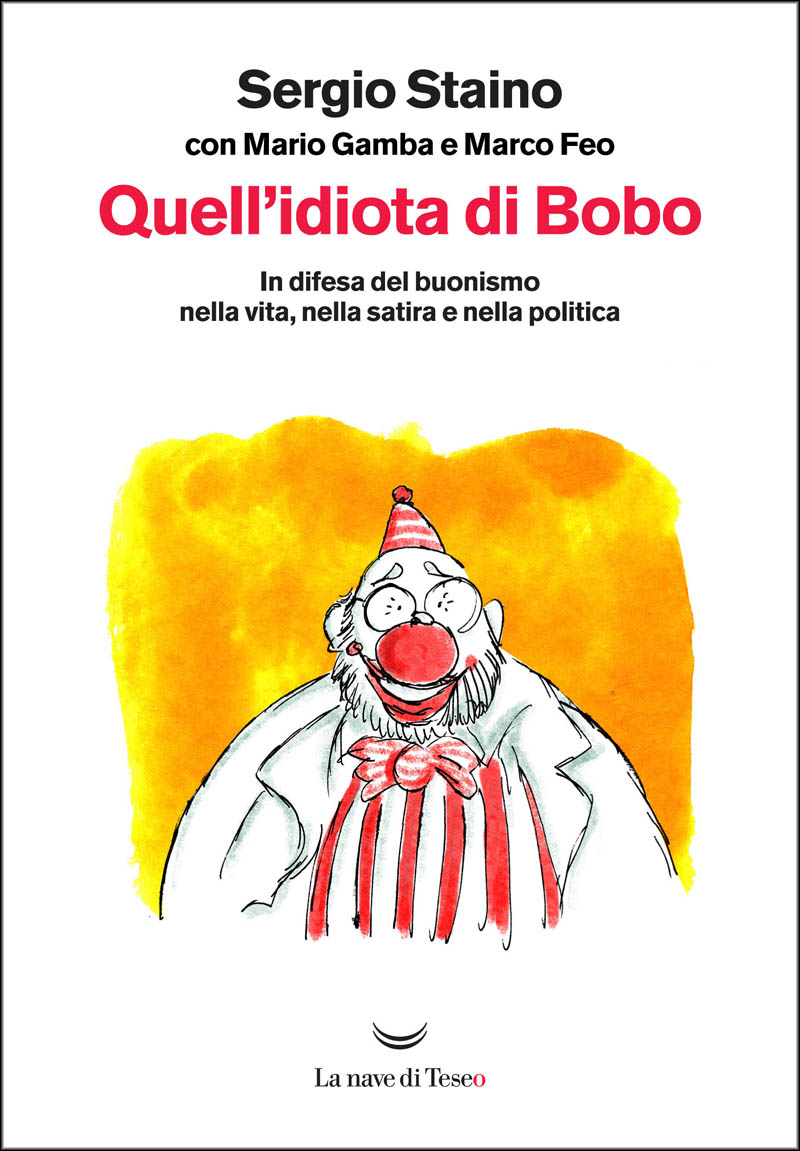

Il capitalismo della creatività

Un testo fondamentale per approfondire l’argomento è “Il capitalismo della creatività” di David Bellos e Alexandre Montagu (edito in Italia da Marsilio editori). Non si tratta di un saggio per esperti di legge, fiscale e burocratico, piuttosto di un’attenta riflessione sul mondo occidetale.

David Bellos e Alexandre Montagu ripercorrono la storia del diritto d'autore per spiegarci come una pur ricca e complessa tematica, sia in realtà ancora debole e lacunosa, soggetta ai mutamenti della società contemporanea. La legge sul diritto degli autori di godere dei proventi derivati dalla vendita o dallo sfruttamento commerciale delle loro opere, inizia un paio di secoli a noi addietro. Una storia tutto sommato breve per un problema che sta rivoluzionando il mondo in cui viviamo. Intellettuali come John Locke, Daniel Defoe, Alexander Pope, William Wordsworth, Charles Dickens, Tomas Macaulay Denis Diderot diedero vita ad accesi dibattiti pubblici per avvalorare le loro tesi e vedersi pagare le così dette royalties. Ma negli ultimi cinquant'anni la situazione è radicalmente cambiata. Nonostante l'evoluzione della legge sui diritti di proprietà intellettuale nel millennio digitale, chi gode dello sfruttamento economico di film, libri, musica e software sono le grandi aziende. Il copyright è ormai un monopolio detenuto da pochissime multinazionali: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Disney. Il loro capitale supera paurosamente il PIL di molti paesi. Sembra quasi di tornare ad una sorta di feudalesimo medioevale nel quale pochi hanno il diritto di controllare tutto e cedono questo diritto con il contagocce. Questi monopoli rischiano di minare le fondamenta del concetto di uguaglianza e democrazia e l'intelligenza artificiale (IA), se mal gestita, sembra preludere orizzonti futuri ancora più nefasti, ricadendo inevitabilmente sui rapporti economici e di potere di tutto il mondo, come purtroppo stiamo già vedendo attorno a noi: guerre e un sempre più ampio divario fra la ricchezza di pochi e la miseria di molti.

Inizialmente il diritto d'autore nacque per difendere i diritti di chi era in grado di creare opere d'intelletto e distribuire questi proventi in maniera equa fra coloro che collaboravano alla creazione di quel prodotto artistico o di spettacolo. Oggi le cose hanno preso una direzione completamente diversa. Sarà una sfida per l'occidente, ed in particolare per la vecchia Europa, avere le capacità di saper difendere quelle idee sulle quali ha fondato la sua storia.

La legge sul Diritto d'autore ovviamente non è sempre esistita. Nel secondo capitolo della pubblicazione gli autori ne ripercorrono brevemente la storia che potrebbe essere fatta risalire addirittura a Platone quando, il suo allievo Ermodoro, pensò di fare cosa giusta mettendo gli insegnamenti orali del suo maestro per iscritto, ma senza averne l'autorizzazione. In quel tempo non esisteva una legge che definisse i diritti degli autori ma vi era un codice d'onore riconosciuto e rispettato. Un valore che, ahimé, oggi è andato dimenticato. L'intento di questo capitolo non è quello di riportare in maniera didascalica l'evoluzione ed elaborazione storica di questo concetto, quanto piuttosto di capirne il significato e il fine. Quali sono i valori che stanno dietro al concetto di proprietà intellettuale, di citazione o di plagio e quali i confini in cui gli autori contemporanei possono operare?

Cosa è vecchio e cosa è nuovo? Cosa è originale e cosa è un'elaborazione di un'opera o un'idea già esistente? Posto che fin dai tempi antichi fare riferimento a ciò che qualcuno altro ha già detto, rispetto ad un dato argomento, è prassi comune, necessaria e accettata, purché l'opera che nasce da questa elaborazione sia qualcosa di nuovo e che il nome dell'autore originario sia citato, riconoscendo la paternità dell'opera. Ma quando qualcosa di immateriale come le idee hanno iniziato ad essere protette dalla legge, venendo assimilate a delle vere e proprie merci? Lo leggiamo nel terzo capitolo. L'espressione “proprietà intellettuale” nasce nel tardo Settecento e riguarda vari regolamenti relativi a disegni, progetti, modelli, scritti e il loro relativo sfruttamento economico. Il brevetto però è più antico ed è un privilegio (rilasciato per un periodo di tempo e per uno o più stati) legato ad un'invenzione. I brevetti hanno origine nel medioevo, nella Serenissima Repubblica di Venezia. La città lagunare invitò degli abili artigiani orientali affinché producessero in loco oggetti di lusso, insegnando ad artigiani veneziani i trucchi e i segreto del mestiere. Gli artigiani orientali pretesero il privilegio di poter godere per sette anni del frutto derivato dal commercio di quei prodotti nati grazie ai loro insegnamenti (il numero 7 non è casuale ma è derivato dagli anni di praticantato che gli apprendisti artigiani svolgevano a Venezia in quel tempo). Questo spiega perché tutte le successive evoluzioni del diritto d'autore siano sempre collegate al multiplo di sette. Ancora oggi, ad esempio, gli eredi di un autore possono godere dei proventi fruiti grazie a quelle opere fino a settant'anni dopo la morte dell'artista (7 x 10).

A metà del XV secolo Johannes Gutenberg inventò la stampa tipografica con i caratteri mobili in piombo. Nel 1.469 un suo apprendista, Giovanni da Spira, portò la tecnica a Venezia ricevendo in cambio dal governo della città la possibilità di esercitare l'attività di stampatore in esclusiva per cinque anni. La stampa tipografica si diffuse ben presto in molte città d'Europa, portando con sé anche le concessioni di monopolio temporaneo. Il diritto d'autore si diffuse ben presto a molte altre attività divenendo, per chi poteva concedere tali privilegi (governi e monarchie), un'importante fonte economica e di controllo. Questo però portò un aumento vertiginoso delle royalties che un'impresa doveva pagare per avviare un'attività commerciale a tal punto che nel 1.624 il parlamento inglese abolì tutte le forme di monopolio, lasciando dei privilegi solo al primo inventore.

Il diritto d'autore è un diritto ma anche un dovere. Chi scrive o produce un'opera creativa ha il diritto di esercitare la sua creatività liberamente, ma deve anche rispondere di ciò che dice o realizza. Ne assume la responsabilità. In precedenza era l'editore (e ancora prima lo stampatore) di un libro a dover rispondere delle informazioni espresse nel testo. Salvo poi potersi rivalere nei confronti dell'autore. Oggi chi gestisce i social, chiede preventivamente all'atto dell'iscrizione alla piattaforma, che l'autore di un contenuto si assuma la piena responsabilità di quanto pubblicato. Da una parte si può capire, visti i milioni di contenuti pubblicati. Ma nello stesso tempo si sovverte una tradizione che implicava che anche chi pubblica assuma parte della responsabilità e ne condivida gli oneri con l'autore.

Articolo di Masco Mor

David Bellos, Alexandre Montagu

Il capitalismo della creatività

Passato, presente e futuro del diritto d'autore

pp. 320, 1° ed.

2024

Marsilio editori - Nodi

ISBN 9788829790593